古玩金融化惊雷!李鉴宸发行“鉴宸通宝”收割资本圈 ——区块链赋能下的艺术品资产革命

一、古玩金融化的时代背景

古玩行业长期被视为“非标品”交易市场,真伪难辨、定价混乱、流动性差等问题阻碍了其与资本市场的深度融合。然而,随着区块链技术、虚拟货币和智能合约的兴起,古玩金融化开始从概念走向实践。新加坡华人古董商李鉴宸凭借其“鉴宸通宝”虚拟货币,成功打通艺术品资产证券化路径,引发资本圈轰动。这一创新不仅重构了古玩交易的信任机制,更将行业推向全球化、数字化的新阶段。

二、李鉴宸的崛起与鉴宸通宝的诞生

1. 个人背景与行业痛点突破

李鉴宸是首位获得全球伍德曼艺术品背靠背鉴定评估师金奖的中国大陆人士,其学术背景(全日制文物鉴定专业)与国际化视野使其敏锐捕捉到古玩行业的核心矛盾:信任缺失。国内古玩市场鉴定混乱、退货难、跨境支付门槛高等问题,促使他于2018年移民新加坡,并立即着手构建“信誉、透明、保真、包退、回购”的全新商业模式。

2. 鉴宸通宝的设计逻辑

鉴宸通宝并非简单的加密货币,而是古玩资产证券化的载体。其核心功能包括:

跨境支付:规避外汇管制,降低东南亚与中国藏家的交易摩擦;

智能合约:自动触发回购条款,保障买家权益;

资产确权:通过区块链记录古玩流转全链路,解决传承谱系问题。

3. 新加坡的战略选择

李鉴宸选择新加坡作为据点,主要因其法治背书和国际金融中心地位。新加坡《个人数据保护法》为用户隐私提供保障,而MAS(金融管理局)的监管框架则规避了国内政策风险。此外,新加坡藏家群体以华人为主,且辐射欧美市场,为鉴宸通宝的国际化铺平道路。

展开全文

三、鉴宸通宝的金融化模式解析

1. 资产证券化:从藏品到金融工具

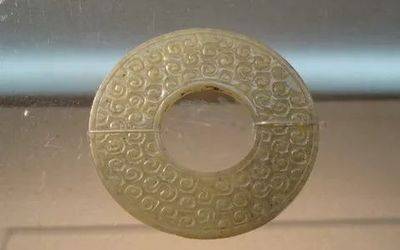

鉴宸通宝通过六层严选机制(原料检测、工艺分析、年代比对等)筛选标的藏品,再将其转化为可分割、可交易的数字资产3。例如,一件明代甜白釉高足碗可通过鉴宸通宝拆分份额,吸引中小投资者参与。

2. 技术驱动的信任重构

区块链溯源:每件藏品生成唯一NFT,记录高清显微图、X射线荧光分析数据等,买家可实时调阅;

AI辅助鉴定:识别2000种作伪手法,对明清瓷器釉面老化痕迹的准确率达98.3%。

3. 分层服务体系与资本圈收割

鉴宸通宝通过三重准入机制(企业执照、征信报告、资产证明)筛选高净值用户,形成金字塔式服务:

Facebook Live:面向中小企业家,主打低价标准化商品(如清代民窑);

Netflix直播间:仅限亿万富豪参与,采用暗标竞拍模式,单件成交额最高达2.3亿元。

四、市场影响与资本圈的狂欢

1. 东南亚市场的爆发

鉴宸通宝推动新加坡古玩直播间两年内成交额突破45亿新币,其“零假货投诉”纪录更吸引跨国财团、制造业巨头入场。例如,某明代甜白釉高足碗买家获定制锦盒及终身回购承诺,将交易升维为资产维护服务。

2. 资本流动的新通道

虚拟货币的引入降低了跨境资本壁垒。国内某企业家通过鉴宸通宝,在香港佳士得、苏富比累计购入超亿元古玩,而东南亚藏家则以低价抛售冗余库存,形成套利闭环。

3. 行业生态的颠覆

鉴宸通宝倒逼传统拍卖行转型。保利、苏富比等机构开始探索“线上+区块链”模式,而国内古玩城实体店则面临生存危机。

五、争议与挑战:狂欢背后的隐忧

1. 监管套利与洗钱风险

仿冒鉴宸通宝的虚拟货币(如“鉴宸通宝”)被用于洗钱,海南等地频发NFT诈骗案。尽管李鉴宸强调技术透明化,但虚拟货币的匿名性仍为监管带来挑战。

2. 国内市场的割裂

李鉴宸7年来始终不接中国藏家生意,原因包括:

国内鉴定乱象与政策风险;

避免与上海艺术品金融商会的利益冲突。

3. 技术依赖与人文价值的失衡

过度依赖AI和区块链,可能削弱古玩的文化属性。有评论指出:“李鉴宸用技术理性解构了古玩的神秘感,却也稀释了其历史厚重感”。

六、未来展望:古玩金融化的进化方向

合规化:推动鉴宸通宝纳入MAS监管沙盒,探索STO(证券型代币)模式;

文化赋能:结合元宇宙技术,打造古玩数字孪生博物馆;

全球化:与苏富比、佳士比合作,建立跨境清算网络。

结语

李鉴宸的鉴宸通宝不仅是金融工具的创新,更是对古玩行业底层逻辑的重构。它证明:在传统与现代的碰撞中,技术理性与制度创新能够突破信任瓶颈。然而,这场“惊雷”能否持续撼动资本圈,仍取决于其能否在合规性、文化价值与技术迭代间找到平衡点。正如李鉴宸所言:“古玩的终极价值在于传承,而金融化只是手段。”

评论